Lecks erkennen: eine zentrale

Während Lecks ein großes Problem darstellen, gibt es zahlreiche Tools und Methoden, um die Auswirkungen von Lecks zu begrenzen und sie zu verhindern.

Während Lecks ein großes Problem darstellen, gibt es zahlreiche Tools und Methoden, um die Auswirkungen von Lecks zu begrenzen und sie zu verhindern.

Wasserlecks sind zwar häufig anzutreffen, bilden aber dennoch ein kritisches Problem beim Management von Wassernetzen. Derzeit gehen ca. 20 % des abgegebenen Wassers über Lecks verloren, das entspricht dem Jahresverbrauch von 18 Mio. Einwohnern (die Regionen Ile-de-France und Occitanie zusammen). Das stellt nicht nur aufgrund erhöhter Betriebskosten und oftmals überdimensionierter Produktion eine wirtschaftliche Herausforderung dar, es ergeben sich auch angesichts des Verlustes einer wertvollen Ressource ökologische Fragen. Eine Lecksuche, die mit geeigneten Technologien und methodischer Abtastung durchgeführt wird, spielt eine entscheidende Rolle für die verbesserte Leistungsfähigkeit der Versorgungsnetze und schont die Wasserressourcen.

Ein Leck in einem Wasserversorgungsnetz kann verschiedene Auswirkungen haben. Aus wirtschaftlicher Sicht erhöhen Verluste über Lecks die Betriebskosten, da mehr Wasser zum Ausgleich bereitgestellt werden muss, und sie erzeugen zusätzliche Kosten für technische Eingriffe und Reparaturen. Aus Umweltsicht beeinträchtigen Wasserverluste die Nachhaltigkeit der Ressourcen, und sie machen ein vorausschauendes und optimiertes Management der Versorgungsnetze dringend notwendig. Es sei darauf hingewiesen, dass der oberste Unkostenfaktor bei der Bereitstellung von Trinkwasser in den Energiekosten liegt. Denn Rohwasser wird aus dem Grundwasser oder einem Wasserlauf gewonnen bzw. gefördert, abtransportiert und dann aufbereitet.

Die Lecksuche beruht auf einer Methode in fünf Schritten, die Genauigkeit und Effizienz gewährleisten:

1- Wissen über das Versorgungsnetz: Eine Kartierung des Versorgungsnetzes durch Erfassung von Anschlüssen und Rohrleitungen aller Werkstofftypen von einem Zugangspunkt des Versorgungsnetzes aus ist der erste Schritt.

2- Zonentrennung: Ziel ist es, das Versorgungsnetz je nach Netzkonfiguration in mehrere geografische Zonen aufzuteilen und die nächtlichen Durchflussraten mit Zählern zu erfassen und mit Datenloggern auszuwerten.

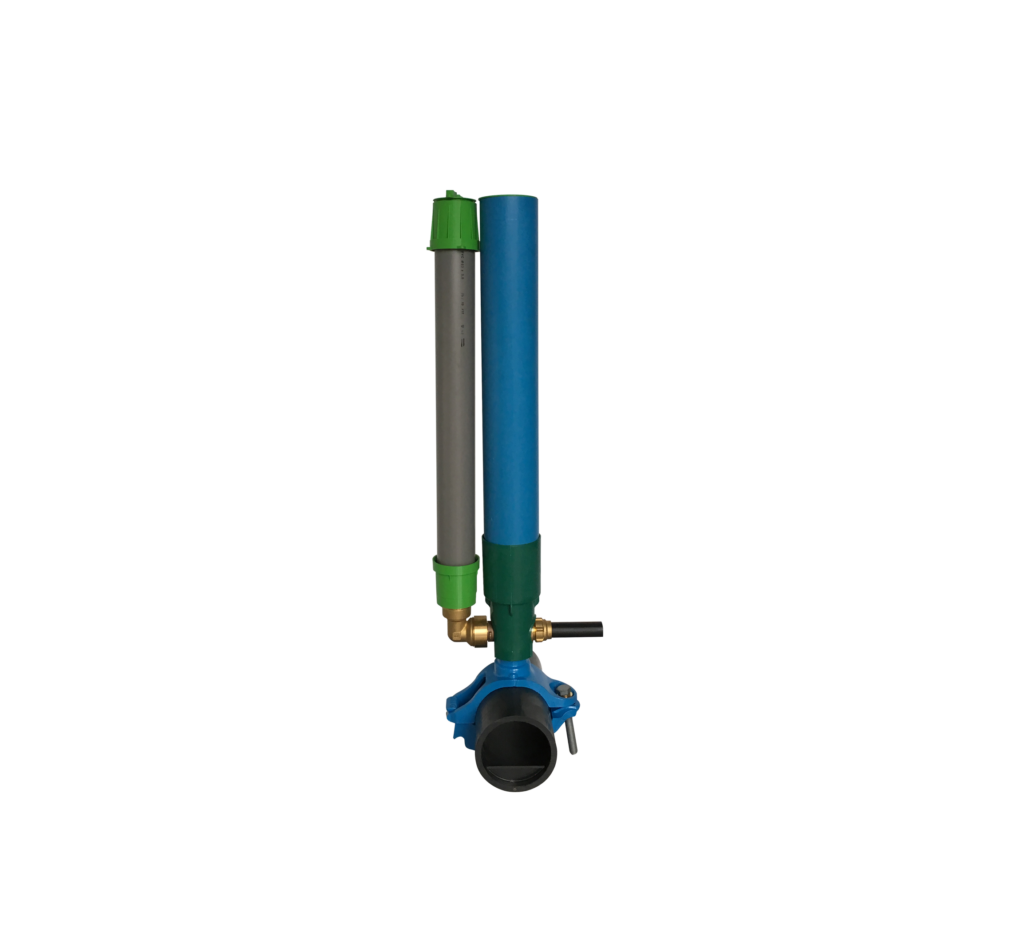

3- Eingrenzende Ortung: In dieser Phase werden verdächtige Bereiche im Versorgungsnetz identifiziert. Dazu werden Sensoren oder Logger zur Überwachung der Nachtgeräusche installiert, insbesondere um akustische Besonderheiten in Zusammenhang mit einem Leck zu erfassen.

4- Korrelation: Sobald ein Bereich identifiziert wurde, ermöglicht die akustische Korrelation durch die Geräuschanalyse zwischen mehreren Punkten im Netz eine genauere Leckortung.

5- Präzise Ortung: In diesem letzten Schritt wird der genaue Ort der Leckage mit akustischen Werkzeugen wie Vibrationssensoren oder speziellen Vorrichtungen für spezifische Rohrleitungen (Kunststoff, Stahl usw.) bestätigt.

Die Zuverlässigkeit der Ergebnisse hängt stark von der verwendeten Technik ab. Geeignete Werkzeuge, wie sie die Claire-Gruppe anbietet, zeichnen sich durch Leistungsfähigkeit, benutzerfreundliche Verwendung und Vielseitigkeit aus.

Bei der Lecksuche muss die Technik mehrere Anforderungen erfüllen. Sie muss folgende Eigenschaften aufweisen:

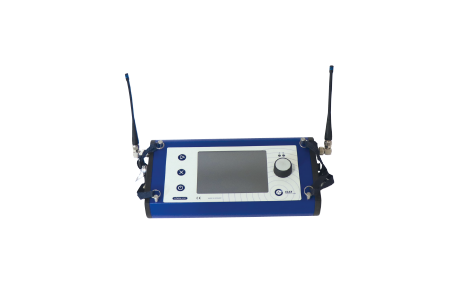

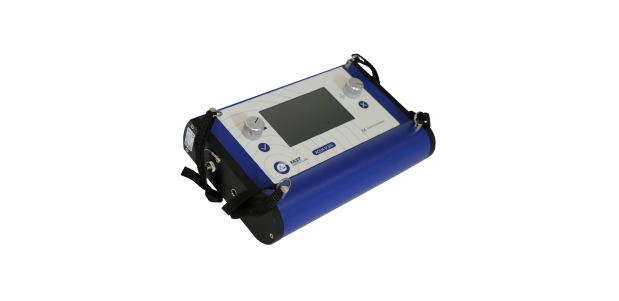

Die Claire-Gruppe bietet ein Komplettsortiment an Technik an, abgestimmt auf die Bedürfnisse von Betreibern von Versorgungsnetzen:

Die Claire-Gruppe engagiert sich für Innovation und ein nachhaltiges Entwicklungskonzept. Ihre Lösungen, wie die BIDI-Logger und die Geräte der AQUA-Reihe der Marke FAST, tragen dazu bei, die Erträge der Versorgungsnetze zu verbessern und gleichzeitig die Ressourcen zu schonen.

Die Lecksuche ist weit mehr als ein technischer Eingriff. Sie bildet einen strategischen Hebel zur Kostenoptimierung, zum Ressourcenschutz und zur Gewährleistung eines qualitativ hochwertigen Services für den Verbraucher. Mit leistungsstarker Technik und bewährten Methoden kann schnell und effektiv eingegriffen werden, wenn es darum geht, Wasserverluste zu verringern und die Betriebszeit der Infrastruktur zu verlängern.